Kimia

industri atau industri yang berbasis kimia merupakan salah satu industri yang

menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, baik limbah padat, cair

maupun gas. Bagi industri-industri besar, seperti industri obat-obatan,

teknologi pengolahan limbah yang digunakan mungkin sudah memadai, namun tidak

demikian bagi industri kecil atau sedang. Namun demikian, mengingat tingginya

potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan baik

maka diperlukan pemahaman dan informasi mengenai pengelolaan limbah secara

benar.

Menurut

PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha

dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena

sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta

mahluk hidup lain.

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap

bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity,

dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara

langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemari lingkungan, atau

membahayakan kesehatan manusia.

Karakteristik

Limbah B3 menurut PP No. 18 tahun 1999 yang hanya mencantumkan 6 (enam)

kriteria, yaitu:

Pada suhu dan tekanan

standar (250C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau

fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat

dapat merusak lingkungan sekitarnya. Bahan ini dapat berupa zat padat, cair

atau campuran keduanya yang akibat suatu reaksi kimia dan atau fisika dapat

menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan besar serta suhu yang tinggi sehingga

bisa menimbulkan peledakan. Contoh : Trinitrotoluen (TNT), Nitroglycerine,

amonium nitrat

Sedangkan campuran

eksplosif dapat terjadi pula akibat pencampuran beberapa bahan terutama

bahan oksidator dan reduktor dalam suatu reaktor maupun dalam penyimpanan.

Debu-debu seperti debu karbon dalam industri batu bara, zat warna diazo dalam

pabrik zat warna dan magnesium dalam pabrik baja adalah debu-debu yang sering

menimbulkan ledakan.

Campuran

yang dapat menyala, seperti udara dengan gas, udara dengan butir-butir cairan

atau udara dengan bahan padat berupa serbuk akan terbakar oleh adanya nyala dan

menghasilkan panas dan tekanan. Laju pembakaran dan akibat reaksi pembakaran

tersebut dapat bermacam-macam. Letusan, ledakan, dan detonasi dapat dibedakan

berdasarkan kenaikan laju pembakaran tersebut.

1) Letusan : bidang api dan bidang

tekanan berjalan dengan kecepatan hampir sama (sampai dengan kira-kira 100 m/s).

Contoh: Campuran debu/udara yang menyala dalam bejana atau ruang terbuka.

2) Ledakan : gelombang tekanan berjalan

di depan bidang api (kira-kira 100 – 300 m/s). Contoh: Campuran uap pelarut dan

udara dalam ketel tertutup.

3) Detonasi : gelombang - gelombang berjalan di depan bidang api menghasilkan lagi bidang api selanjutnya,

sehingga mengakibatkan kecepatan yang sangat tinggi (lebih dari 300 m/s

melebihi kecepatan suara). Contoh: Campuran gas dengan udara yang menyala dalam

saluran pipa yang panjang.

Limbah yang

mudah terbakar, mempunyai salah satu sifat sebagai berikut :

1) Berupa cairan ung alkohol

kurang dari 24%volume dan atau pada titik nyala tidak lebih dari 600C akan

menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain

pada tekanan udara 760 mmHg.

2) Bukan berupa cairan yang pada

temperatur dan tekanan standar dapat mudah menyebabkan kebakaran, tetapi

melalui gesekan, penyerapan uap air, atau perubahan.

3) Bahan kimia secara spontan dan apabila

terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus.

4) Merupakan limbah pengoksidasi

(oxidizers) : bersifat eksplosif karena sangat reaktif atau tidak stabil. Mampu

menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguraiannya sehingga dapat menimbulkan

kebakaran selain ledakan.

5) Dapat terbakar pada suhu normal,

contoh : Gasoline dan Methyl Ethyl Ketone.

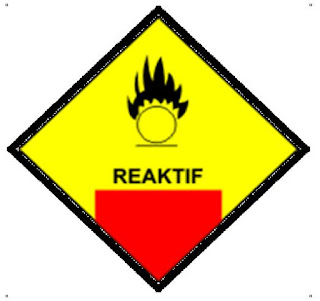

Bahan kimia

yang berlabel reaktif adalah :

a) Bahan reaktif

terhadap air

Beberapa

bahan kimia dapat bereaksi hebat dengan air, apabila bercampur dengan air

berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam

jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ini disebabkan

zat-zat tersebut bereaksi secara eksotermik (mengeluarkan panas) yang besar

atau gas yangmudah terbakar.

Berikut

adalah bahan-bahan kimia yang reaktif terhadap air :

1) alkali (Na,

K) dan alkali tanah (Ca),

2) logam

halida anhidrat (aluminium tribromida),

3) logam

oksida anhidrat (CaO),

4) oksida non-logam

halida (sulfurilklorida).

Jelas

zat-zat tersebut harus dijauhkan dari air atau disimpan dalam ruang yang kering

dan bebas kebocoran bila hujan. Bahan kimia yang sangat reaktif bila berkontak

dengan air atau uap air di udara, contohnya: Asam sulfat (battery acid), Soda

api (lye), Senyawa phosphor .

b) Bahan reaktif terhadap asam

Bahan-bahan

yang reaktif terhadap air diatas juga reaktif terhadap asam. Selain itu ada

bahan-bahan lain yang dapat bereaksi dengan asam secara hebat. Reaksi yang terjadi

adalah eksotermis dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau eksplosif.

Contoh : kalium klorat/perklorat (KCIO3), kalium permanganat (KMnO4),

asamkromat (Cr203). Dengan sendirinya bahan-bahan ini dalam penyimpanan harus

dipisahkan dari asam, seperti asam sulfat dan asam asetat. Limbah Sianida,

Sulfida, atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12.5 dapat menghasilkan

gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan

manusia dan lingkungan.

c) Bahan kimia tidak stabil

Bahan

kimia reaktif merupakan bahan kimia yang tidak stabil, dapat mengalami

perubahan berbahaya pada kondisi suhu dan tekanan biasa. Semua bahan peledak

termasuk golongan yang tidak stabil. Beberapa bahan kimia yang tidak stabil

bila cara penyimpanannya tidak tepat dapat menimbulkan panas yang tinggi. Ada

juga yang dapat mengembang sehingga memecahkan kontainernya. Contoh: styrene,

nitro glycerine.

Limbah

yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang

dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk kedalam tubuh

melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Pencemar beracun ini dapat tercuci dan

masuk kedalam air tanah sehingga dapat mencemari sumur penduduk disekitarnya

dan berbahaya bagi penduduk yang menggunakan air tersebut. Selain itu, debu

dari limbah ini dapat terhirup oleh para petugas dan masyarakat disekitar

lokasi limbah. Limbah beracun juga dapat terserap kedalam tubuh pekerja melalui

kulit.

Limbah

ini dikatakan beracun apabila limbah tersebut dapat langsung meracuni manusia

atau mahluk hidup lain, salah satu contohnya adalah pestisida, atau limbah yang

mengandung logam berat atau mengandung gas beracun.Limbah beracun ini biasanya

didefinisikan sebagai senyawa kimia yang beracun bagi manusia atau lingkungan

hidup, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Contoh limbah beracun,

antara lain:

1) Pestisida, sebagian besar pestisida

yang sudah tidak diijinkan untuk digunakan bersifat beracun seperti DDT, Aldrin

dan Parathion.

2) Bahan farmasi, sebagian bahan-bahan

farmasi yang sudah tidak memenuhi spesifikasi atau tidak terpakai dapat

bersifat beracun seperti obat anti kanker atau narkotika.

3) Pelarut Halogen, pelarut seperti

Perchloroethylene dan Methylene Chloride yang digunakan untuk pembersihan lemak

dan kegiatan lain.

4) Sludge/lumpur dari pengolahan limbah

dari kegiatan electroplating dan sludge/lumpur dari pengolahan air limbah dari

kegiatan yang menggunakan logam berat dan sianida.

5) Logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu,

Fe, Pb, Mn, Hg, dan Zn serta zat kimia seperti pestisida, sianida, sulfida,

fenol dan sebagainya. Cd dihasilkan dari lumpur dan limbah industri kimia

tertentu sedangkan Hg dihasilkan dari industri klor-alkali, industri cat,

kegiatan pertambangan, industri kertas, serta pembakaran bahan bakar fosil. Pb

dihasilkan dari peleburan timah hitam dan accu. Logam-logam berat pada umumnya

bersifat racun sekalipun dalam konsentrasi rendah. Daftar lengkap limbah B3

dapat dilihat di PP No. 85 Tahun 1999: Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3). Berikut ini tabel 4. Limbah berbahaya produksi industri.

Biasanya

adalah limbah laboratorium medis atau lainnya. Limbah ini berbahaya karena

mengandung kuman penyakit seperti Hepatitis dan Kolera yang ditularkan pada

pekerja, pembersih jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan

limbah.Limbah ini didefinisikan sebagai bagian tubuh manusia dan atau cairan

dari tubuh orang yang terkena infeksi dan atau limbah dari laboratorium yang

terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular.

Contoh

limbah jenis ini, antara lain:

1) Bagian tubuh manusia seperti anggota

badan yang diamputasi dan organ tubuh manusia yang dibuang dari rumah

sakit/klinik.

2) Cairan tubuh manusia

seperti darah dari rumah sakit/klinik.

3) Bangkai hewan yang

ditemukan (dinyatakan resmi) terinfeksi.

4) Darah dan jaringan

sebagai contoh dari laboratorium.

Limbah yang

memiliki dari salah satu sifat berupa :

1) Menyebabkan

iritasi (terbakar) pada kulit.

2) Menyebabkan

proses pengkaratan pada lempeng baja.

3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2

untuk limbah bersifat asam atau lebih besar dari 12.5 untuk yang bersifat basa.